García Simón autor de un estudio sobre los validos de los Austrias españoles

“El valido llega al poder por amistad, afecto o intimidad con el rey, al margen de normas y ordenanzas y sin más garantía de su sistema de gobierno que la voluntad regia, cuya ausencia suplanta” (“La ambición de poder”, Marcial Pons)

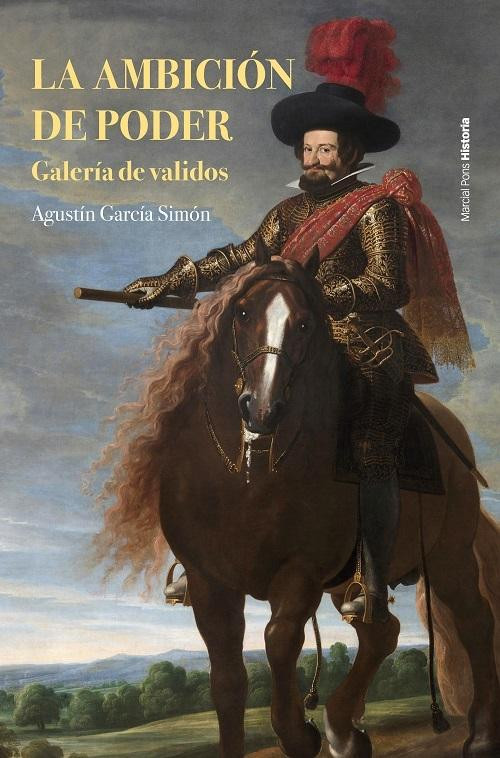

El gobierno de los reinos de la monarquía hispánica experimentó un cambio profundo cuando se produjo el tránsito de los Austrias mayores -Carlos V, Felipe II- a los menores -Felipe III y IV y Carlos II-. Así como los dos primeros ejercieron la autoridad real de forma directa con el auxilio de secretarios competentes pero subordinados a su directa dependencia, los otros tres prefirieron disfrutar de las prebendas y sinecuras de su condición y abandonaron la gestión pública en manos de individuos de su absoluta confianza que actuaron en su nombre, pero con entera libertad y a su capricho. Fueron los “validos”, que Agustín García Simón estudia en su monografía “La ambición del poder. Galería de validos” (Marcial Pons) y cuyo precedente sitúa en la figura de Don Álvaro de Luna.

“El valido -dice García Simón- llega al poder por amistad, afecto o intimidad con el rey, al margen de normas y ordenanzas y sin más garantía de su sistema de gobierno que la voluntad regia, cuya ausencia suplanta”. Y añade que “debió ser un oficio de vértigo donde el tiempo todo pendía no solo del control regio de sus actos, sino del escrutinio de todo su ser, actitud y expresión en movimiento o reposo; una mirada, un gesto, un tono, una palabra, un silencio, una omisión. Y para ello había que controlar los resortes fundamentales de una corte universal, como correspondía en esos momentos a la Monarquía hispánica, y montar todo un sistema de vigilancia, de inteligencia política y cortesana con sus necesarias sentinas”.

El autor es singularmente severo con el primero de todos ellos, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, que ostentaba el título más alto de la nobleza, pero era el más pobre de todos los grandes y obtuvo un poder tan grande como para conseguir el traslado de la corte de Madrid a Valladolid por su propio interés. Utilizó un régimen clientelar basado en un “amplio círculo de confidentes sometido a una lealtad vigilada y a prueba continuamente”, lo que generaba “una corrupción inevitable”. Entre sus favoritos destacaron Franqueza y Rodrigo Calderón, así como Ramírez de Prado, aunque contó con la oposición de Aliaga, confesor del monarca, y de la reina Margarita de Austria, cuya muerte se atribuyó a envenenamiento producido por Calderón. Lerma se caracterizó por un “sentimiento insaciable de grandeza y la codicia como deseo impulsivo e ilimitado”, aunque también por “su inestable confianza en sí mismo ante la realidad adversa y su temerosa percepción de la lucha abierta y denodada en cualquier aspiración que valiera la pena”. Cuando advirtió el progresivo desvalimiento de Felipe III, se cubrió las espaldas obteniendo la púrpura cardenalicia, lo que le salvó la vida, aunque no del destierro. Fue sucedido curiosamente por uno de sus propios hijos, Cristóbal Sandoval y Rojas, duque de Uceda, en alianza con el confesor Aliaga, que superaron las cotas de desgobierno del progenitor de aquel. Dicha alianza, dice, “tuvo éxito no por el complemento mutuo de sus afinidades, sino de sus carencias”, puesto que “la incapacidad de los hijos de Lerma no era desconocida y la de Uceda en concreto era de dominio público”.

También hubo parentesco entre Baltasar de Zúñiga y su sobrino Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, valido de Felipe IV que protagonizó algunos de los peores desastres (guerras en Portugal y Cataluña con el consiguiente secesionismo), pese a que su programa inicial de regeneración no careció de ambición: “en realidad, una ansiosa y profunda reforma de la Monarquía toda que fuera capaz de recuperar el esplendor perdido, tan vilmente oscurecido por el anterior reinado y su valido”. Se propuso luchar contra la corrupción -aunque tales intentos duraron poco-, así como blindar la autoridad real frente a la nobleza, aplicar una política regalista con relación a la Iglesia y, sobre todo, afrontar los problemas de Castilla (despoblación, crisis económica y asunción de los costes de las guerras). “Era evidente -indica- y en Castilla un clamor, que hacer frente a aquel estado de cosas exigía el reparto de gastos y cargas” a cuyos efectos propuso la “unión de armas” “un programa común de defensa en que, mediante la aportación de hombres y dineros de todos los reinos de la Monarquía hispánica, se garantizara su seguridad”, lo que provocó la oposición de todos los que querían conservar sus privilegios particulares. Fue la gran ocasión perdida para conseguir una unión de esfuerzos.

El autor critica la insolidaridad catalana en la guerra contra Francia -con especial responsabilidad del ”irascible y rabioso anti castellano” Claris-, y de recordar que la unión de Portugal benefició al reino vecino por su bajo nivel de impuestos, y por cuanto fue Castilla quien defendió sus colonias. Y elogia a Olivares no solo porque “su pasión por el poder no le condujo al habitual encanallamiento y corrupción”, sino además por su portentosa capacidad de trabajo, su sentido del deber y la responsabilidad, su sensibilidad cultural -fue bibliófilo y mecenas de artistas- y su protección en favor de los conversos judíos.

Le sucedió su sobrino Luis Méndez de Haro, marqués del Carpio, discreto, flexible, pero poco inteligente, “durante cuyo valimiento el declive de la monarquía discurrió mucho más lento” y que se caracterizó por su inactividad y falta de iniciativa. Soportó las derrotas habidas en tierras lusas que dieron lugar a la separación de Portugal, aunque recibió la buena noticia del regreso del principado cuando “los catalanes se dieron cuenta con claridad de que la independencia sencillamente no era posible y, lo peor de todo, no era la solución”. La firma de la paz de los Pirineos ”buscó los menores daños dentro de una pérdida general irreparable” que cedió la primacía europea de España en favor de Francia. Dato curioso: Haro fue el único valido que murió en el ejercicio de su función.

La regencia de Mariana de Austria durante la minoría de su hijo Carlos II estuvo dominada por la ambición de poder de Juan José de Austria, hijo bastardo del monarca anterior, que la reina viuda marginó en favor de su confesor, el jesuita austríaco Everardo Nithard. Un hombre ”preocupado por las cuestiones sociales, los recursos públicos de la monarquía y las costumbres”, pero soberbio, firme defensor del catolicismo papal, que soportó el rechazo de los nobles por su condición de extranjero y tuvo que soportar el intento de golpe de estado de Juan José, el “primer pronunciamiento militar de España”.

El valimiento finalizó con Fernando Valenzuela, un advenedizo del que el autor destaca su “inteligencia, habilidad y capacidad de maniobra”, pero cuyos modestos orígenes le valieron la enemiga de los grandes que consiguieron su sustitución por Juan José. Acogido a sagrado en El Escorial, fue violentamente detenido y deportado a Cavite (Filipinas). “La ciega y caprichosa fortuna -dice García Simón- se cebó en él… fue humillado, vilmente durante largos años con una crueldad premeditada, absolutamente innecesaria”. Triste final de quien, como apunta García Simón, marcó el tránsito entre el valimiento en su sentido literal y la nueva figura del primer ministro.

Escribe tu comentario