“Calle Amazonas”: viaje apasionado de Bernando Gutiérrez por infierno y paraíso a la vez

Todo ello le llevó a conocer una realidad humana en la que, junto a tribus, pocas, que conservan toda su pureza, se detecta un intenso mestizaje en el que adquiere particular singularidad el habido históricamente entre los cimarrones huidos de la esclavitud y los autóctonos -que les recibieron por lo general hospitalariamente- y que ha dado lugar a la figura del “cafuzo” (zambo).Gutiérrez no sólo critica esa colonización portuguesa depredadora, sino también la acción misional, particularmente la desarrollada por las sectas evangélicas, pero elogia en cambio al obispo español Pere Casaldáliga, que “entendía mejor que nadie que a la Amazonia hay que mirarla a los ojos, observarla como un todo, como una suma de variables desconocidas.

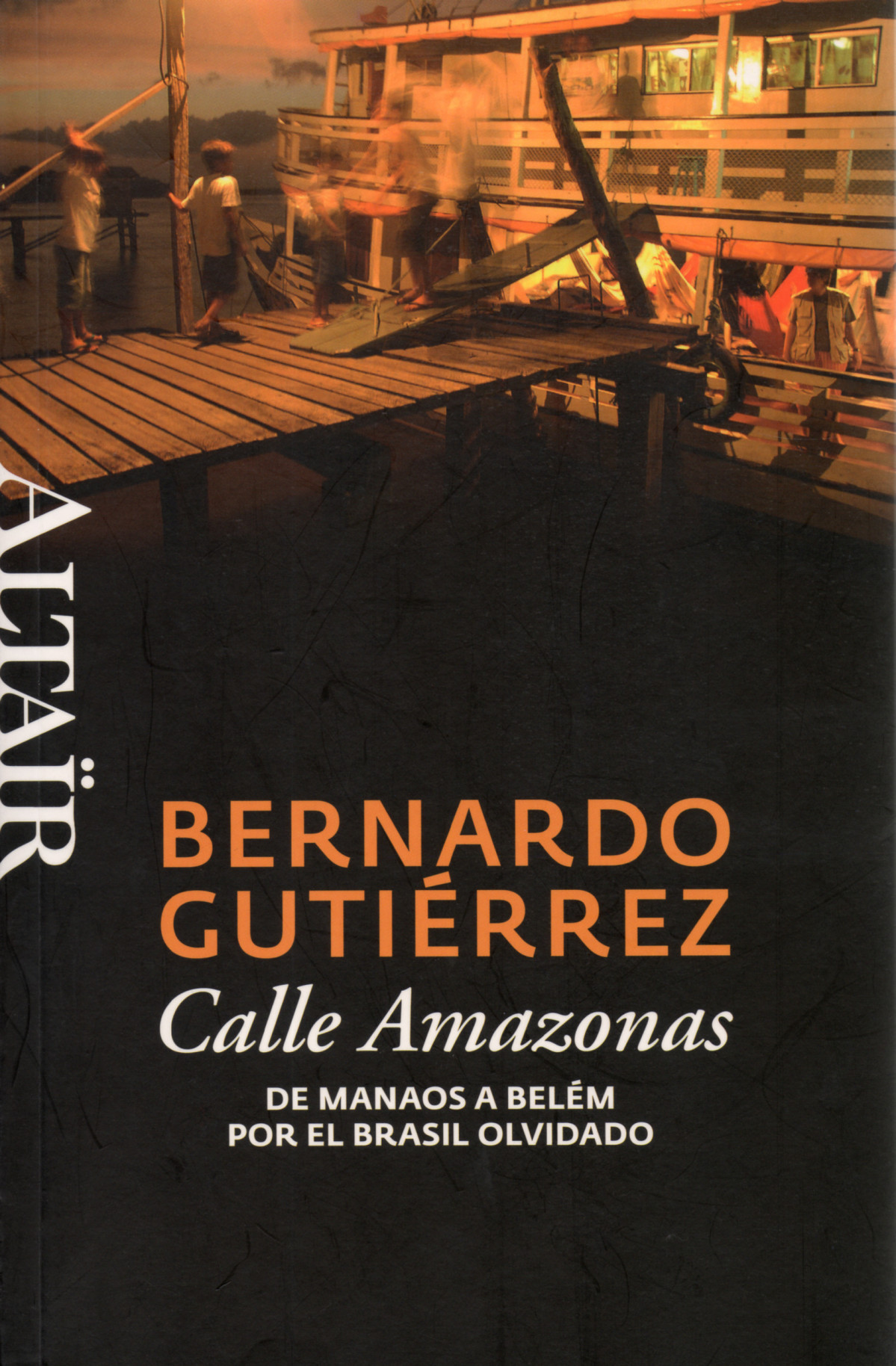

La Amazonia es un inmenso territorio que se extiende a lo largo y ancho de varios países de la América meridional, aunque principalmente por Brasil. Un universo selvático que conserva todavía, pese a la sobreexplotación, la deforestación y los genocidios padecidos por sus poblaciones indígenas en diversas etapas de su historia, inmensas riquezas naturales y, lo que es más importante aún, comunidades humanas primitivas que conservan elementos valiosísimos de su personalidad ancestral. Por la Amazonia han viajado colonizadores, exploradores, científicos, aventureros, facinerosos, negociantes desalmados o utópicos, predicadores, pero también escritores y periodistas, como recoge Bernardo Gutiérrez en “Calle Amazonas. De Manaos a Belem por el Brasil olvidado” (Altaïr), un libro de viajes que incluye una antología de textos de algunos de los muchos autores que han conocido y escrito sobre aquella inmensa tierra.

Viajar por la Amazonia no es fácil por la omnipresencia del agua y de ahí importancia de los cauces fluviales, que son la mejor vía comunicación, puesto que “los caminos que no son ríos son debacle, desolación y devastación”. Navegando por ellos de un lugar a otro, el autor conoció ciudades surgidas de forma más o menos espontánea, robando espacio a la selva, así como pequeños pueblos, conoció formas de vida ligadas a la naturaleza y trató de adentrarse en su idiosincrasia de los naturales, algo que nos es fácil porque “a diferencia de otras civilizaciones indígenas de América… los pueblos de la Amazonia no dejaron un legado escrito o esculpido en roca sobre su cultura e historia”. Para colmo, la peripecia histórica de dichos pueblos quedó gravemente alterada por una colonización inhumana: “la debacle indígena fue total, la pólvora se impuso al fuego” y en Río Negro, uno de los afluentes del río madre, se produjo un genocidio de dos millones de indios. Todo ello le llevó a conocer una realidad humana en la que, junto a tribus, pocas, que conservan toda su pureza, se detecta un intenso mestizaje en el que adquiere particular singularidad el habido históricamente entre los cimarrones huidos de la esclavitud y los autóctonos -que les recibieron por lo general hospitalariamente- y que ha dado lugar a la figura del “cafuzo” (zambo).

Gutiérrez no sólo critica esa colonización portuguesa depredadora, sino también la acción misional, particularmente la desarrollada por las sectas evangélicas, pero elogia en cambio al obispo español Pere Casaldáliga, que “entendía mejor que nadie que a la Amazonia hay que mirarla a los ojos, observarla como un todo, como una suma de variables desconocidas. Si la miramos con anécdota, como vegetación aislada, como simple fuente de recursos, como catástrofe de la historia humana, como intacto reino indígena, como parte y no como un todo, nunca la entenderemos”.

También pone en tela de juicio la lenidad que ha presidido la actuación de los organismos creados por el gobierno brasileño para la defensa de las tribus indígenas, pese a que reconoce acciones meritorias desarrolladas por otros. Como es el caso de los equipos móviles de fiscalización del Ministerio de Trabajo, a uno de los cuales pudo acompañar en su campaña para erradicar la esclavitud que, en pleno siglo XXI, sigue practicándose en algunas “fazendas” de las zonas más remotas. Tal cual ocurría en Sao Félix do Xingú, al sur del Pará, o en la “fazenda” del doctor Delio, donde asistió a la liberación de 37 sometidos.

Hace referencia al sueño económico que supuso la explotación de la hevea o planta de látex, y de la traición del inglés Wickman, que llevó semillas a Gran Bretaña, de donde pasaron a sus colonias asiáticas, en las que se produjeron a un precio mucho más económico, lo que supuso la ruina de Manaos y su región, y recuerda el sueño de Ford por recuperar dicha explotación durante la segunda guerra mundial, que le llevó a construir el poblado de Belterra; y acusa también la depredación de sus recursos naturales, desde la de los bosques amazónicos que, deforestados para el cultivo de soja, devienen en tierra baldía por la escasez de sus nutrientes, hasta las consecuencias de la explotación de las minas de bauxita.

Un viaje no exento de peligro, uno de ellos, y no el menor, el de la “formiga do fogo”, pero que constituyó una valiosa experiencia porque “la Amazonia nos refleja, nos contiene, nos posee. La Amazonia puede ser un averno tétrico, pero también un cielo lúcido, acogedor y entrañable. Cuando la jungla es diabólica, cuando contiene codicia sed de poder o maldad en estado puro, es porque está reflejando el mundo tal cual es, Pero la jungla, espejo de nuestro alter ego salvaje, también puede ser un límpido paraíso… La Amazonia, el río, no existen. Soy yo, somos todos, extraviados en el fondo de nosotros mismos, carne mortal que busca su espacio en un vacío de tiempo y agua”.

Escribe tu comentario