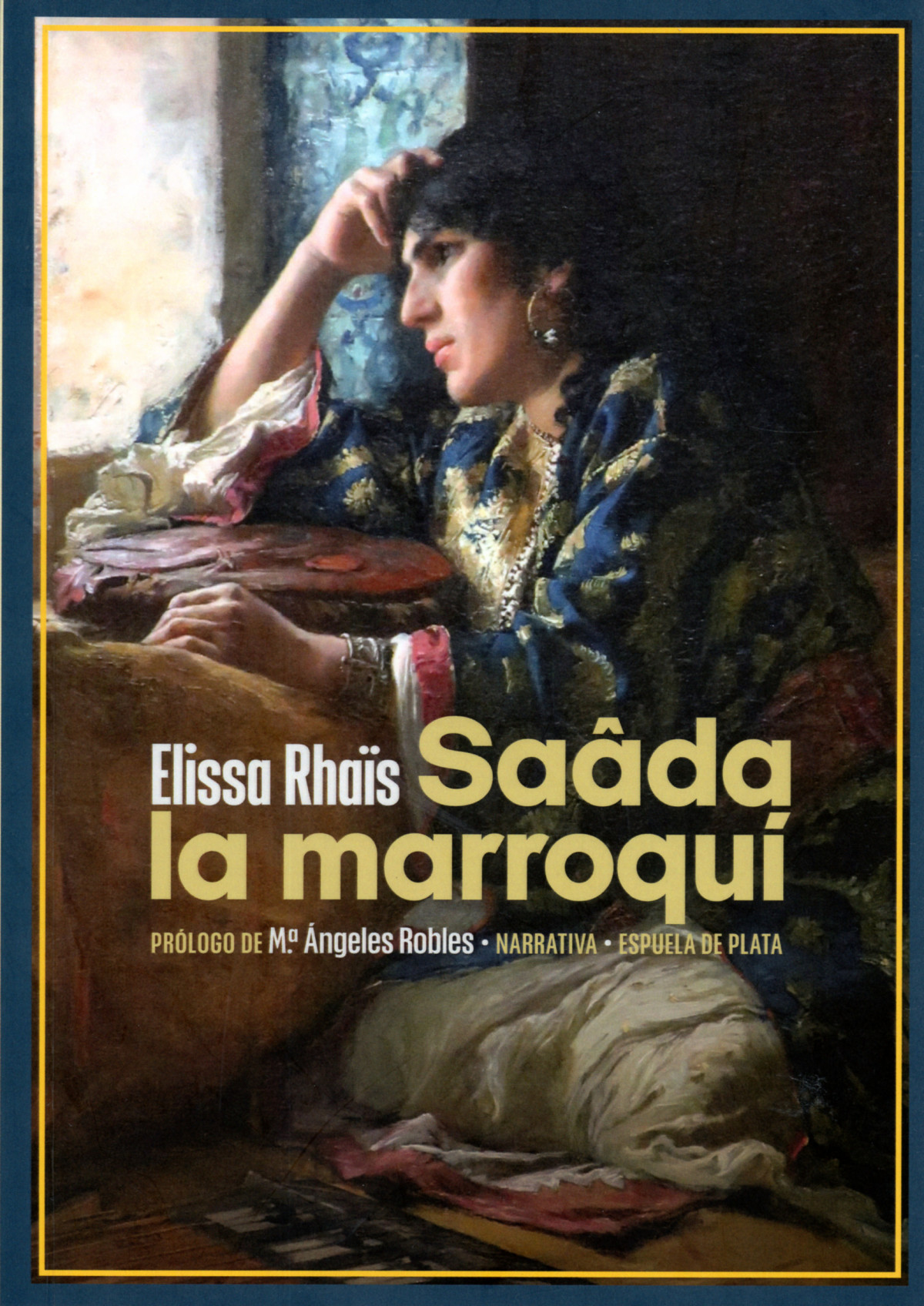

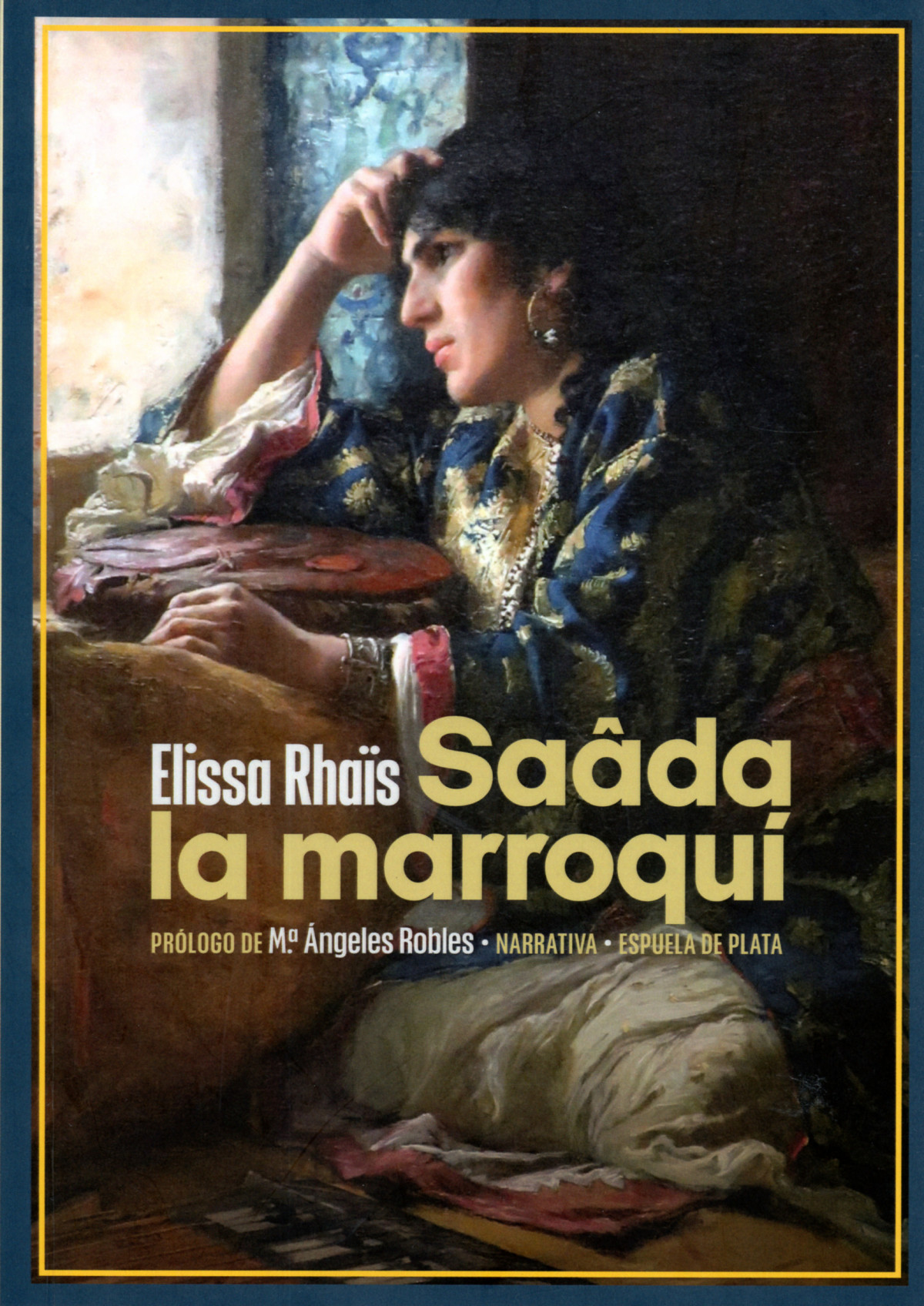

'Saâda la marroquí': una novela de Elissa Rhaïs sobre la Argelia colonial durante la guerra europea

La escasa y fragmentada presencia colonial española en África no ha generado una fuerte corriente de creación literaria análoga a la de otros países europeos que sí poseen un patrimonio literario importante ligado a su proyección ultramarina, con autores surgidos de la propia entraña de una sociedad colonial mestiza y heterogénea.

La escasa y fragmentada presencia colonial española en África no ha generado una fuerte corriente de creación literaria análoga a la de otros países europeos que sí poseen un patrimonio literario importante ligado a su proyección ultramarina, con autores surgidos de la propia entraña de una sociedad colonial mestiza y heterogénea. Hemos de reconocer nuestra ignorancia sobre la figura de Roser Boumendil, mujer franco-judeo-argelina nacida en Blida de asendereada peripecia personal, que fue autora de una interesante producción literaria en la que utilizó el seudónimo de Elissa Rhaïs. Su poliédrica identidad le permitió crear una narrativa muy ligada a los paisajes y las gentes que conoció por ciencia propia y con los que se sentía íntimamente ligada, reflejando de este modo con viveza, plasticidad, hondo sentido poético y un vivo interés por la formas de vida de las poblaciones indígenas y los colectivos humanos superpuestos a ella como resultado de la acción colonizadora.

Renacimiento ha recuperado una de sus obras más emblemáticas, la novela Saâda la marroquí, en la que narra la triste experiencia que habría vivido como consecuencia del estallido de la guerra europea una familia de Fez cuando el varón de la estirpe y su sustento económico queda sin trabajo y decide emigrar con los suyos a la ciudad argelina de Blida con la esperanza de encontrar en ella una salida a su apurada situación. El primer desengaño se produce cuando todos ellos descubren el menosprecio de la población autóctona argelina por la marroquí, descubrimiento que no puede menos que sorprender al lector contemporáneo, convencido que el enfrentamiento entre ambos países era un conflicto político reciente cuando resulta que tiene raíces mucho más antiguas. Todo ello ocurre en una ciudad multicolor formada a principios del siglo XX por colectivos humanos claramente diferenciados, puestos que a la población nativa local -en la que sobresalen los jóvenes a los que la autoridad colonial convierte en conscriptos e incorpora a sus ejércitos en la guerra contra las potencias centrales-, y a la de origen o nacionalidad francesa, había que unir la comunidad judía, y otra a la sazón muy numerosa, con costumbres e incluso aspecto externo propio: la de los españoles.

En Saâda la marroquí Rhaïs describe con fuerza la miserable vida de los más desfavorecidos, su lucha por la mera supervivencia, el signo fatal que atenaza su futuro y que hace que dos de los protagonistas -el marido de Saâda y su hermano- pierdan ambos su libertad, todo ello bajo la nostalgia por el Fez abandonado y evocado como el paraíso perdido. El destino inclemente sólo ofrece una salida al hambre: la entrega de Saâda al sexo venal, en su caso aparentemente con fortuna e incluso con el éxito final de conseguir el sueño de trabajar como artista en un café cantante. Un triunfo que conlleva, sin embargo, servidumbres, tal cual descubre la marroquí cuando acude con otras mujeres a la cárcel para visitar a sus respetivos cónyuges: “Lo que ulceraba el alma de Saâda era que todas aquellas mujeres, cualesquiera que fuesen los delitos de sus esposos o de sus hijos, no habían caído. Podían confesar que la carne de su carne había robado o asesinado; podían hallarse allí ante la puerta de una cárcel; pero conservaban intacta, indiscutible, su dignidad de madres y esposas”.

Renacimiento ha recuperado la traducción que hizo Luis Astrana Marín, enriquecida con numerosas apostillas y notas a pie de página que contribuyen a descifrar los juegos de palabras, expresiones y dichos locales, amén de conceptos, objetos y costumbres de la sociedad colonial franco argelina.

Escribe tu comentario