El bailaor testigo de una revolución

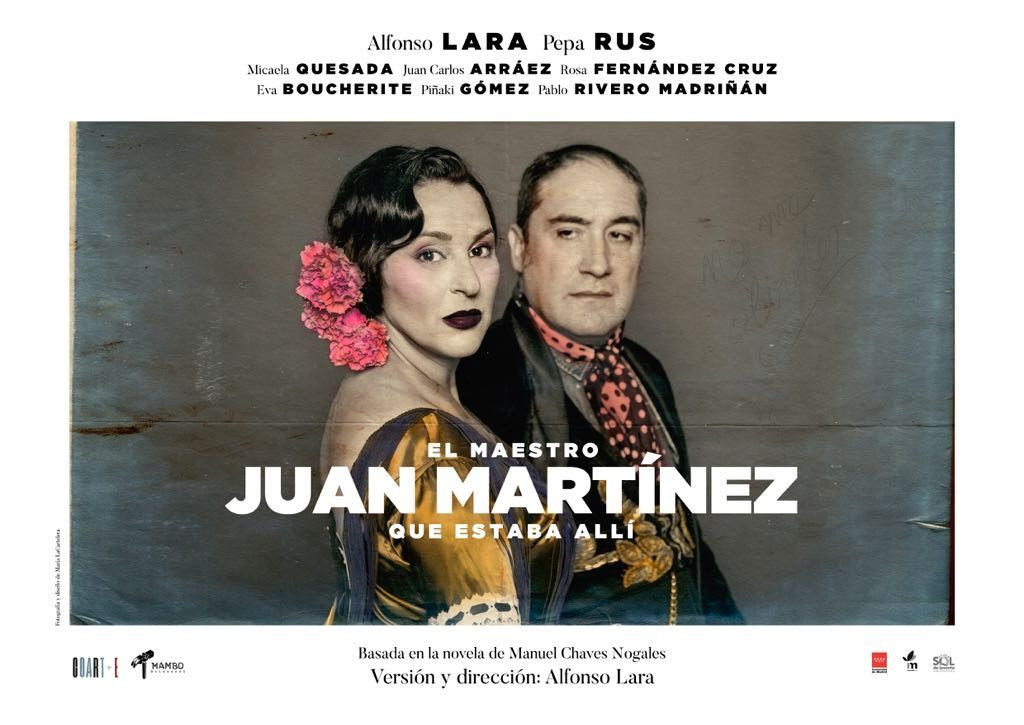

En 1934, el semanario madrileño Estampa publicó una larga serie de artículos de Manuel Chaves Nogales en los que daba voz a un bailarín de flamenco. Se trataba del burgalés Juan Martínez, quien, al comenzar la primera guerra mundial decidió salir de Marsella en dirección a Estambul; era 1914 y tenía 43 años de edad. Tres años después llegó con su compañera Sole a Moscú y a Kiev. Se vieron envueltos de lleno en la Revolución rusa y en la guerra civil entre rojos y blancos, de principio a fin. Les costó seis años volver a España y escapar de aquella pesadilla. Pasado un tiempo de su azorado regreso, el magistral periodista sevillano lo conoció en París, se ganó su plena confianza y anotó las interminables explicaciones que le dio sobre las espantosas carnicerías, de una ferocidad sin límites, que había vivido. El maestro Juan Martínez que estaba allí es el título que sus testimonios adquirieron en forma de libro.

Contaba el bailarín que, en 1917, al preguntar a un ferroviario a qué hora salía el primer tren para Moscú, éste le contestó:

“Ya no sale ningún tren para ninguna parte, camarada –me contestó palmeteándome alegremente en la espalda al ver mi cara asustada-. ¡Se han acabado los trenes para siempre! ¡Viva la revolución!”. Extraña asociación que da alguna idea del desvarío que se instaló en aquel período.

Juan Martínez hablaba de lo que es vivir en plena locura dentro de un gigantesco presidio, muriéndose de asco y de tristeza. No quedaba otra que resistir como fuera las arbitrariedades sin cuento que se imponían y las calamidades consiguientes. Detallaba escenas vividas por él en que, por ejemplo, a los proletarios se les ofrecía el espectáculo de la humillación de las clases pudientes bajo el régimen soviético:

“La vida se nos hacía imposible. Los bolcheviques le asfixiaban a uno. El que no era bolchevique o no estaba a su servicio era un paria, un perro al que se trataba a patadas. En todo momento se estaba expuesto a ser víctima de cualquier atropello, con la seguridad de no encontrar jamás poder alguno que le amparase a uno en su derecho. El régimen soviético era muy bueno, pero para ellos sólo. A los demás que nos parta un rayo”.

Pudo observar a alguien que mataba con ‘maravillosa facilidad’ por lo poco que le importaba su propia vida. Pero su relato no se reduce a denunciar a un solo bando: “los que no se fueron con unos ni con otros (blancos y rojos), murieron víctimas de los unos o de los otros”.

Anotaba que, “mal vestidos, sucios, insolentes”, los soldados blancos sólo se diferenciaban de los bolcheviques en que no portaban en el pecho la escarapela roja. Y, como es habitual en las guerras civiles, ambos bandos acabaron pareciéndose en el modo de hacer: los blancos se habían bolchevizado y “sus jefes tenían ya el aire desaforado de los comisarios políticos”.

Tras unas peripecias que pudieron costarle la vida, su único anhelo pasó a ser salir de estampida de Rusia, donde llevaba seis años. Un país que acabó estimando: hablaba el ruso de carrerilla y era consciente de que con su ansiado regreso a la Europa occidental se dirigía a un mundo más suave, poblado por gente que a lo mejor no era más buena de la que quería huir, dice, pero que disimulaba mejor su maldad.

Hay un párrafo demoledor acerca de sus sentimientos tras poner final a aquellas desdichadas circunstancias que le tocó sufrir. Está lejos de toda propaganda política. Es éste:

“Nunca lo hubiese creído; pero era así. Me daba pena, verdadera pena, dejar Rusia. Ya no volvería jamás a verla. Esta ruptura con seis años de mi vida me producía una honda tristeza”. Sin embargo, no por ello dejaba de beber los vientos por huir de la pesadilla de la arbitrariedad y de la inseguridad más radical.

Escribe tu comentario