Julio Llamazares resigue el itinerario de su padre como soldado durante la guerra civil

En “El viaje de mi padre” hace la misma ruta que siguió su padre con su amigo y convecino Saturnino como soldados de transmisiones del Ejército nacional por los diversos frentes de batalla

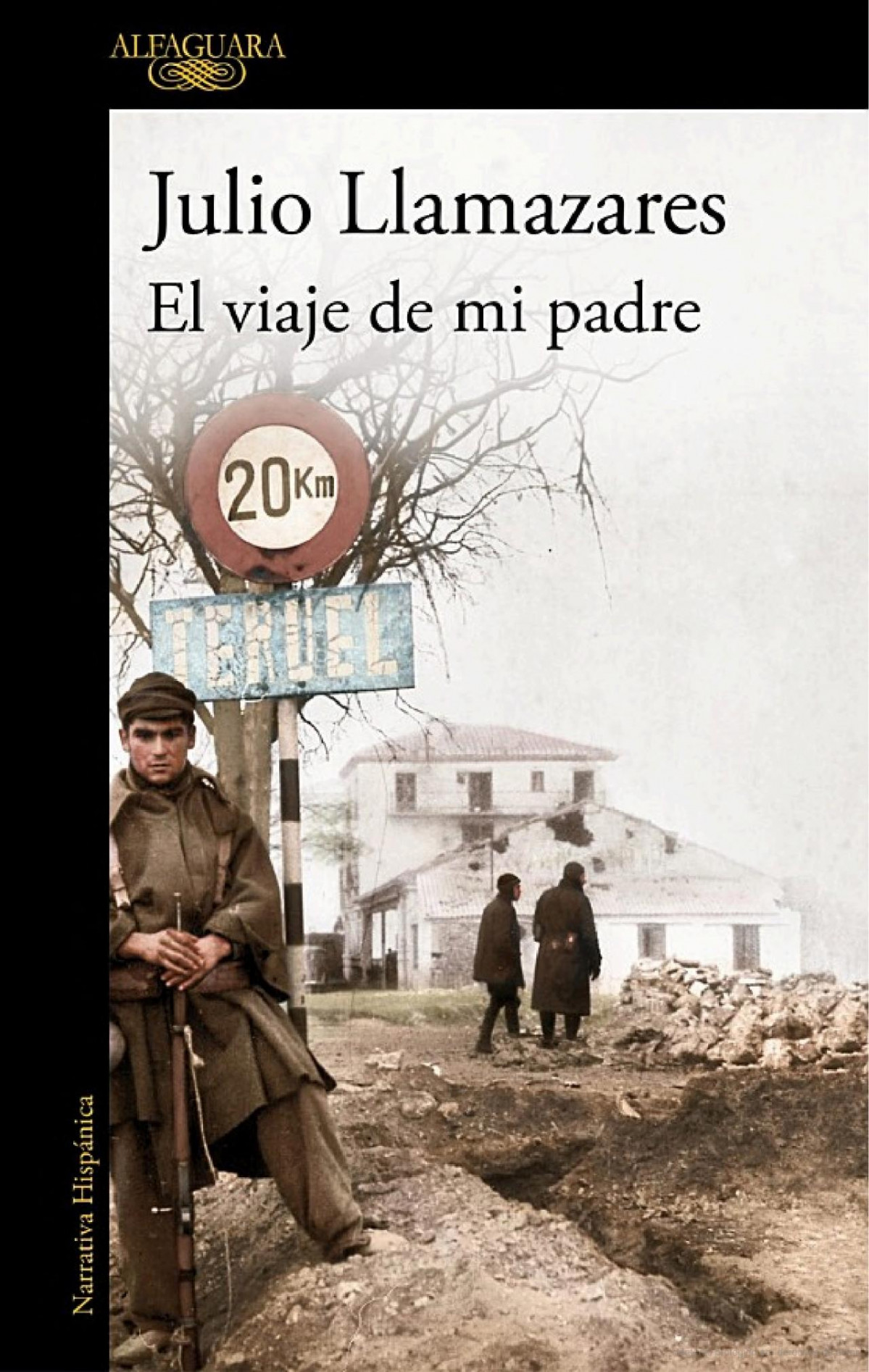

Quienes pertenecemos a las generaciones inmediatamente posteriores a nuestra última guerra civil recibimos el testimonio directo de aquel enfrentamiento entre hermanos a través del testimonio de nuestros padres, que la vivieron como experiencia propia. Siempre lamenté no haberme interesado más por aquellas vivencias preguntando a mi padre por ellas, pero me consuela saber -mal de muchos…- que tampoco lo hizo en su momento Julio Llamazares, quien tuvo que suplir tal información recurriendo a los recuerdos de su amigo Saturnino, que compartió lances con su progenitor como soldados ambos de Trasmisiones del Ejército nacional. Con tales datos se propuso recorrer el itinerario que ambos habrían seguido por los campos de batalla y el resultado es “El viaje de mi padre” (Alfaguara) un relato del viaje por aquellos mismos escenarios, bien que harto diferentes hoy en día de los de entonces.

Hay que decir que la suya fue una familia paradigmáticamente representativa de aquel conflicto civil pues dos hermanos de su padre estuvieron en un lado de las trincheras y otros dos en el contrario; hubo, pues, vencedores y vencidos en la misma familia, posiblemente, como en muchas otras, por una razón meramente geográfica. En todo caso, la guerra empezó para su padre y su amigo cuando, desde su residencia en el pueblo de La Mata de la Bárbula -“este lugar que ahora habitan más muertos que vivos”-, recién salidos de la adolescencia y ante un posible alistamiento forzoso en Infantería, lo hicieron voluntariamente con el fin de poder escoger destino.

Fueron pasaportados por vía férrea, en vagones de ganado y por líneas hoy en buena parte desaparecidas, siguiendo en cierta medida caminos por los que habría cabalgado el Cid. Y así de La Vecilla fueron a León, Carrión de los Condes, Aranda de Duero, La Rasa, Ariza y Calatayud para incorporarse al frente de Teruel en la sangrienta batalla de invierno de 1937. “De todo lo que mi padre y su amigo y compañero de aventuras me contaron lo que más grabado se me quedó no fueron las escenas de guerra y los muertos, fue el frío de Calamocha, al que ambos se referían continuamente con horror”. Un frío que llegó a superar los 22º bajo cero. Todo ello en el contexto de una ofensiva para la recuperación de la única capital de provincia conquistada por el Ejército Popular para obligó a Franco a movilizar tres cuerpos de ejército, además de Caballería y Aviación y que produjo entre 13.000 y 30.000 muertos (la cifra no queda muy clara pues el autor cita ambas en diferentes páginas) “Vine buscando un fantasía -dice- la que albergó la memoria de mi padre toda su vida, pero ahora que estoy en Teruel siento que esa fantasía nunca existió excepto en mi conciencia culpabilizada por no haberle escuchado cuando debí hacerlo”.

Finalizada la reconquista de dicha ciudad y tras un mes de licencia en Zaragoza, el periplo de ambos soldados continuó en dirección al Mediterráneo por Fuentes de Ebro, Quinto, Caspe, Alcañiz -donde recuerda el “bombardeo olvidado” de dicha ciudad, omitido por las crónicas-, La Cebollera, Monroyo, Morella, San Mateo, Vilafamés, El Grao de Castellón y la Sierra de Espadán. Si durante la primera arte de esa ruta Llamazares constata la realidad de la España vaciada, con pueblos total o prácticamente desahitados y estaciones abandonadas pero con pocas huellas de la guerra, en la segunda encuentra núcleos urbanos mucho más activos, aunque caracterizados por una enorme diversidad poblacional -en Caspe, antigua capital de Consejo anarquista de Aragón, conviven más de un centenar de nacionalidades diferentes- y unos alrededores alfombrados todavía de trincheras de la guerra y pueblos enteramente destruidos, caso de Belchite o Rodén, edificados de nuevo en la posguerra por Regiones Devastadas.

“Va a ser ése mi destino: el de seguir los pasos de otros en busca de no sé muy bien qué, O sí: en busca de esa huella en el paisaje que los hombres vamos dejando a lo largo de la historia y que es nuestra verdadera memoria”.

Un único “lapsus calami”, que Llamazares nos disculpará benevolentemente: “las dos del mediodía” (p. 212) es una hora inexistente. Según la RAE, mediodía es el ”momento en que está el sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizzonte” o, en cualquier caso, un “período de extensión imprecisa alrededor de las doce de la mañana”. Ciento veinte minutos después ya no es mediodía; es la tarde.

Escribe tu comentario